Vergangenes entdeckenZeitreise durch die Geschichte

Kuriose, spannende oder bedeutende Fakten haben hier ihren Platz. Fürsten, Baumeister und andere außergewöhnliche Persönlichkeiten kommen zu Wort. Auf dieser Seite lässt es sich gut stöbern in der Geschichte von Schloss Weikersheim: Bewegen Sie die Zeitleiste quer durch alle Epochen, klicken Sie die Bilder an und reisen Sie mit!

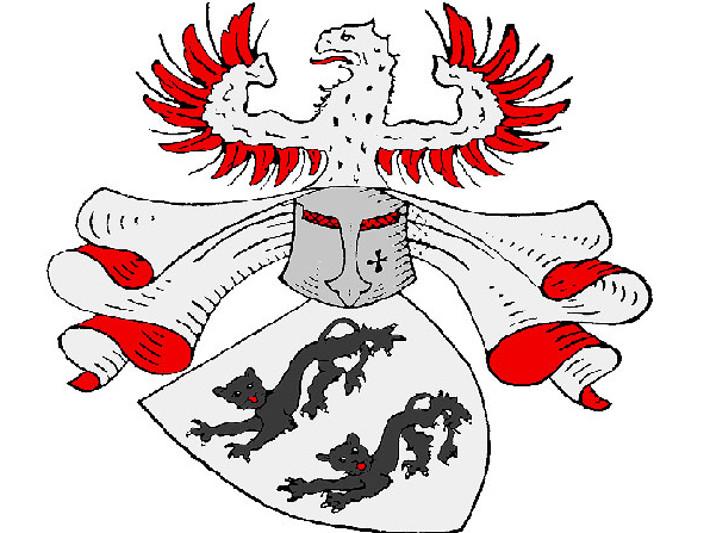

Die Herren von Hohenlohe werden erstmals im Hochmittelalter urkundlich erwähnt. Zu dieser Zeit herrschen sie über die Wasserburg Wighartesheim und heißen „von Weikersheim“. Den Namen „Hohenlohe“ führt die Familie erst ab 1178. Namensgebend war die heute nicht mehr existierende Burg Hohloch bei Uffenheim in Mittelfranken. Den neuen Familiennamen verwendet Konrad, einer der Söhne Konrads von Weikersheim, als erster.

Graf Kraft V. von Hohenlohe wird von Kaiser Friedrich III. zum Reichsgrafen ernannt. So steigt das Hohenloher Adelsgeschlecht in den Grafenstand auf. Mit der Standeserhöhung erhält die Familie beträchtliche Ländereien: Die Grafschaften Ziegenhain und Nidda gelangen durch Belehnung an Hohenlohe. Allerdings erhebt Landgraf Ludwig von Hessen ebenfalls Ansprüche auf diese Grafschaften. Es bricht deshalb ein Streit zwischen den Familien aus, der erst 1495 geschlichtet wird.

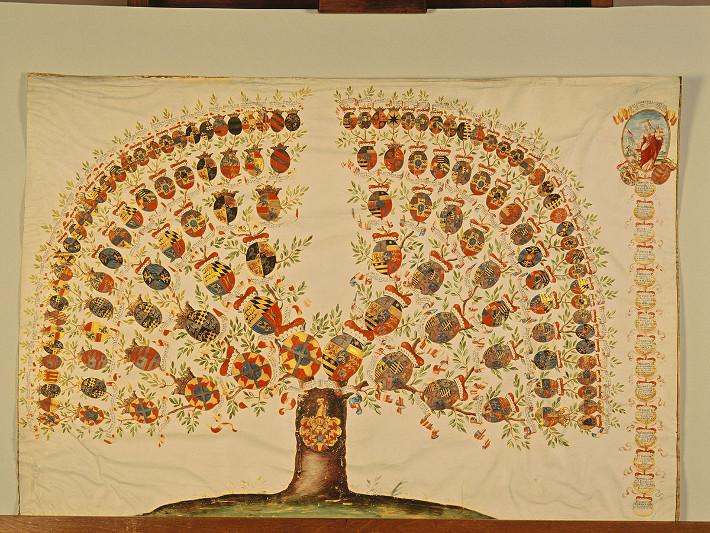

Die Weikersheimer Burg geht an Graf Ludwig Casimir von Hohenlohe-Neuenstein, einem von mehreren Söhnen des Grafen Georg I.: Im Haus Hohenlohe erbt nicht der älteste Sohn den ganzen Besitz. Die Erbfolge sieht vor, dass alle Söhne den Vater beerben. Aus diesem Grund sind die Ländereien des Hauses Hohenlohe stark geprägt von zahlreichen Teilungen der Grafschaft, häufigen Besitzwechseln und Neugründungen – mit der Folge, dass das Herrschaftsgebiet für jeden einzelnen immer kleiner und unüberschaubarer wird.

Bei einer erneuten Landesteilung erhält Graf Wolfgang II., der zweite Sohn des Grafen Ludwig Casimir, die Burg und die Herrschaft Weikersheim zugeteilt. Zusammen mit seiner Frau verlegt er den Wohnsitz der Familie von Langenburg nach Weikersheim. Seit 1567 ist Graf Wolfgang II. mit Gräfin Magdalena von Nassau-Katzenelnbogen verheiratet. Sie haben vierzehn Kinder, von denen nur ein Sohn früh stirbt.

Während der Regentschaft von Gräfin Magdalena von Nassau-Katzenelnbogen und ihres Mannes Wolfgang II. wird in den historischen Quellen erstmals eine Schlossapotheke erwähnt. Diese wird von Gräfin Magdalena persönlich betreut. Ebenso ist sie an der Anlage eines Renaissance-Gartens mit Gartenhaus beteiligt. Er beinhaltet unter anderem einen Heilkräutergarten, der Rohstoffe für Arzneien in der Schlossapotheke liefert. Gräfin Magdalena verfasst zudem auf Grundlage ihrer medizinischen Forschungen ein umfangreiches Arzneibuch mit über 600 Rezepturen.

Graf Wolfgang II. lässt die Schlossräume im Stil der Renaissance ausstatten. Im Rittersaal zeigt sich der Ehrgeiz des Grafen als Bauherr und zugleich die meisterliche Handwerkskunst seiner Zeit. Die Dekorationen im Rittersaal spielen auf Themen an, die dem Grafen wichtig waren, zum Beispiel die Jagd. Lebhafte Tierplastiken aus Stuck zieren die Längswände, teilweise mit echten Geweihen. Es gibt nicht nur einheimisches Wild zu sehen: Auch ein Elefant, ein Rentier und sogar ein Bison ergänzen die kunstvolle Tiergalerie.

Die Alchemie, eine naturphilosophische Vorgängerwissenschaft der modernen Chemie, ist eine Leidenschaft des vielseitig interessierten Grafen Wolfgang II. Für seine Studien lässt er deshalb ein Laboratorium einrichten. Unterstützt von einem Laboranten betreibt er darin seine alchemistischen Experimente. In der Renaissance versuchen viele seiner Zeitgenossen den Geheimnissen der chemischen Zusammenhänge auf die Spur zu kommen. Vom Laboratorium des Grafen sind heute lediglich Fundamentreste erhalten.

Zu seinen Lebzeiten gibt Graf Wolfgang II. eine Prachttumba für sich selbst in Auftrag und lässt sie vor dem Altar der Weikersheimer Stadtkirche aufstellen. Diese auffällige Position der Prachttumba mitten im Kirchengebäude verdeutlicht seinen Machtanspruch zu Lebzeiten und auch nach seinem Tod. Erst 1934 wird die Tumba demontiert und dabei schwer beschädigt. 1957 wird sie restauriert und in einem Raum im Schloss, nahe der Schlosskapelle, wieder aufgebaut.

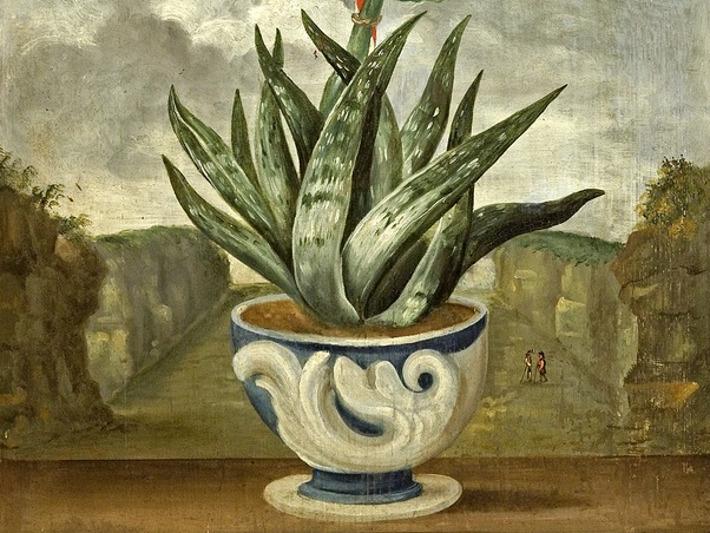

Eine prächtige Aloe aus Weikersheim gelangt als Geschenk an den Ansbacher Hof. Diese exotische Pflanze stammt ursprünglich aus Mexiko. Sie wird jedoch seit dem 17. Jahrhundert an zahlreichen europäischen Höfen kultiviert. Ihre beeindruckende Blüte inspiriert zudem zahlreiche Künstler, sie in Gemälden oder Kupferstichen zu verewigen. Die Aloe aus Weikersheim lässt auf eine anspruchsvolle Gartenkultur und auf ein für diese Zeit bereits gut ausgestattetes Pflanzenhaus in Weikersheim schließen.

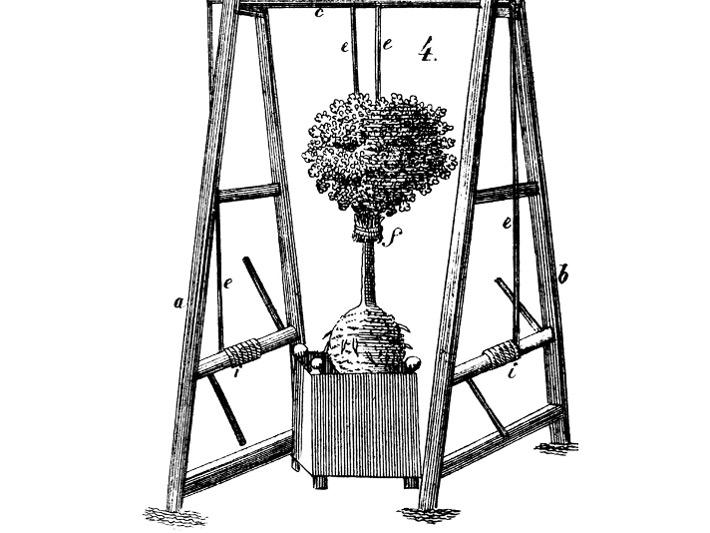

In der gemeinsamen Regierungszeit der Brüder Carl Ludwig und Johann Friedrich II. nimmt der Weikersheimer Schlossgarten weiter Gestalt an, unter anderem durch das Anlegen von Brunnen und die axiale Ausrichtung des Gartens auf das Schloss. Der 1703 eingestellte Hofgärtner Caspar Pich soll sich um den neuen Blumen- und Lustgarten kümmern. Zu diesem Zweck müssen einige größere Bäume umgepflanzt werden. Nach seinen Angaben wird dafür eine spezielle Maschine angefertigt, die deren Aushebung und Umsetzung erleichtert.

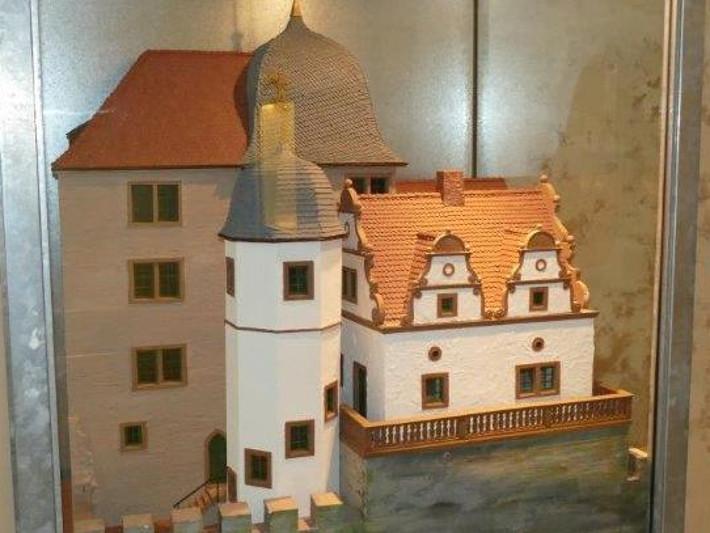

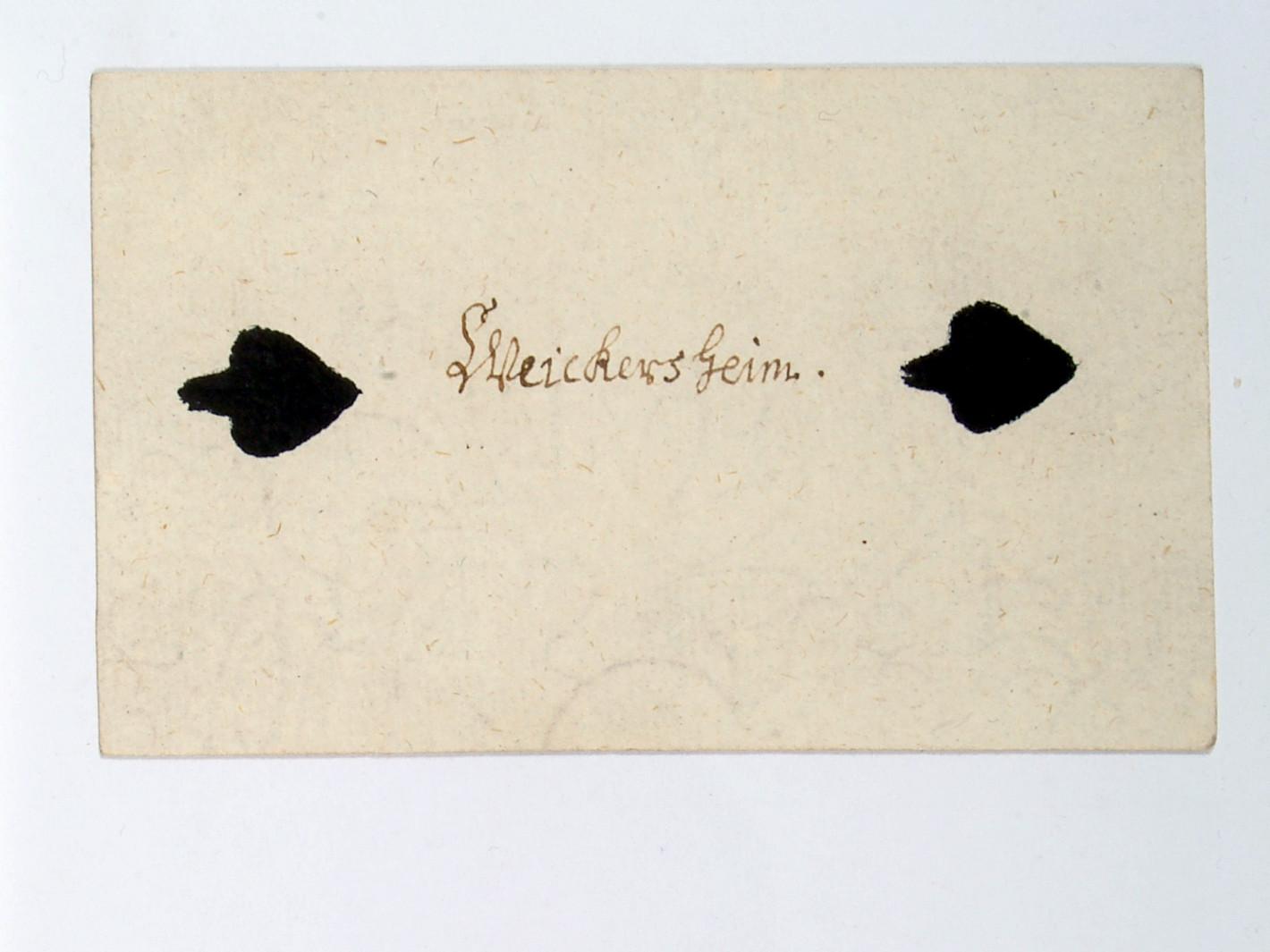

Zwei Lose, die bis heute im Original erhalten sind, entscheiden die Landesteilung zwischen den Brüdern Johann Friedrich II. und Carl Ludwig: Carl Ludwig zieht das Los mit der Pik-Zwei für Weikersheim, sein Bruder bekommt mit der Kreuz-Zwei Öhringen. Carl Ludwig zieht eindeutig das schlechtere Los, da das Öhringer Schloss bereits eingerichtet und dauerhaft bewohnt ist. Das Weikersheimer Schloss hingegen ist seit zwei Jahrzehnten nur sporadisch bewohnt, sein Zustand nicht so gut.

Graf Carl Ludwig zieht feierlich in seine neue Residenz ein. Im Neuen Haupthaus lässt er bis 1712 vier herrschaftliche Appartements ausbauen, deren Raumausstattung gegen 1720 beendet ist. Das luxuriöse Spiegelkabinett, Teil des Appartements seiner zweiten Frau Elisabeth Friederike Sophie, wird 1718 fertig. Es spiegelt ihren hohen Rang wider und dient ihr als Ort zur Präsentation ihrer hochkarätigen Sammlung kunstvoller handwerklicher Gegenstände, die sie teils aus ihrem Privatvermögen finanziert.

Johann Jakob Sommer liefert am 18. September 14 Figuren für die Zwergengalerie. Vier Jahre zuvor, kurz nach der Übernahme des Schlosses, hatte Graf Carl Ludwig mit dem Bildhauer aus Künzelsau einen Vertrag über die Herstellung zahlreicher Garten- und Brunnenskulpturen geschlossen – die Ausgestaltung des Schlossgartens, vor allem mit Skulpturen, hat für den Grafen offenbar eine sehr hohe Priorität.

Der Herkulesbrunnen mit seiner Fontäne ist das lebendige Zentrum des Blumengartens. Das Element Wasser, vor allem als Fontäne, gilt in der Barockzeit als Seele des Gartens. Außerdem zeigen Fontänen das technische Können am Fürstenhof. Bevor der Brunnen in Betrieb geht, wird der große Blumengarten darum herum angelegt: in vier Pflanzflächen unterteilt und als Broderieparterre gestaltet. Broderien sind stickmusterartige Ornamente aus niedrigen Hecken mit verschiedenen Steinen ausgelegt – typisch für einen Garten der Barockzeit

Durch den Bau der Orangerie erfährt der Schlossgarten eine enorme repräsentative Aufwertung. Das architektonisch hochwertige Bauwerk bringt zum einen den Gartenraum zur Geltung, zum anderen führt es gleichzeitig seine Hauptachse durch die frei bleibende Mitte weiter in die Landschaft fort. Für den Bau der Orangerie kann Graf Carl Ludwig den Baumeister Johann Christian Lüttich engagieren – finanziert durch die beachtliche Mitgift seiner zweiten Frau Elisabeth Friederike Sophie.

Graf Carl Ludwig erwirbt für seine Orangerie Pommeranzenbäume im Wert von rund 3.000 Gulden – selbst für einen Fürsten ist das eine beachtliche Summe. Die Bäume werden nicht in Kübeln kultiviert, sondern direkt im Boden angepflanzt. Hier zeigt das Bauwerk seine technische Raffinesse. Bis 1751 besitzen die Orangerieflügel eine abschlagbare Dachabdeckung, die in den Sommermonaten abgenommen werden kann. So sind die Pommeranzenbäume im Winter geschützt und im Sommer optimal mit Licht versorgt.

Die Staatskassen in Weikersheim sind gähnend leer. Um den maroden Haushalt zu sanieren, schlägt die Hof- und Landesverwaltung strenge Sparmaßnahmen vor. Unter anderem soll die Verwendung von teurem Kaffee und Zucker bei Hofe reduziert werden. Die fürstliche Familie zeigt sich wenig begeistert: Graf Carl Ludwig ist hin und hergerissen zwischen notwendigem Sparwillen und seinem Wunsch nach herrschaftlicher Repräsentation. Seine Frau Elisabeth Friederike Sophie hat als Fürstin überhaupt kein Verständnis fürs Sparen.

Graf Carl Ludwig stirbt im Alter von 81 Jahren. Mit seinem Tod erlischt die Linie Hohenlohe-Weikersheim, da sein einziger Sohn Albrecht Ludwig Friedrich bereits 1744 tödlich verunglückt. Der Leichnam Carl Ludwigs liegt sieben Tage lang in der Schlosskapelle aufgebahrt. Anschließend wird er, nach einer feierlichen Prozession, in der Familiengruft beigesetzt. Zwei Jahre später stirbt Fürstin Elisabeth Friederike Sophie im Alter von 67 Jahren. Mit ihrem Tod endet die Geschichte von Schloss Weikersheim als Residenz.

Fürst Ludwig Friedrich Carl zu Hohenlohe-Neuenstein-Oehringen erbt Weikersheim. Der neue Schlossherr lässt ein Appartement im Obergeschoss des Neuen Hauptbaus im späten Stil des Rokoko umgestalten. Dennoch lebt er nicht dauerhaft in Weikersheim. Seinen Versuch, die Verwaltung in Weikersheim zu übernehmen, gibt er bald wieder auf. Nachfolgenden Generationen dient Schloss Weikersheim nur noch als Nebensitz.

Mit dem Tod des Fürsten Ludwig Friedrich Carl zu Hohenlohe-Neuenstein-Oehringen erlischt die Linie Hohenlohe-Oehringen. Schloss und Schlossgarten in Weikersheim gehen deshalb als gemeinschaftlicher Besitz an die nächsten verwandten Linien Hohenlohe-Kirchberg und Hohenlohe-Langenburg über. Weikersheim wird nur noch zur Erholung und während der Jagdzeit bewohnt.

Das „Lustfeld“ wird zusammen mit dem oberen Baumgarten – dem heutigen Stadtgarten – und dem Gemüsegarten, der sich an der Stadtmauer befindet, an Hofgärtner Johann Leonhard Zeiher verpachtet. Er hat die Auflage, den Schlossgarten in seinem bisherigen Zustand zu erhalten. Dennoch rückt die wirtschaftliche Nutzung des Gartens in den Vordergrund. Auch die Orangerie verliert ihre Funktion und der Pflanzenbestand wird schrittweise aufgelöst.

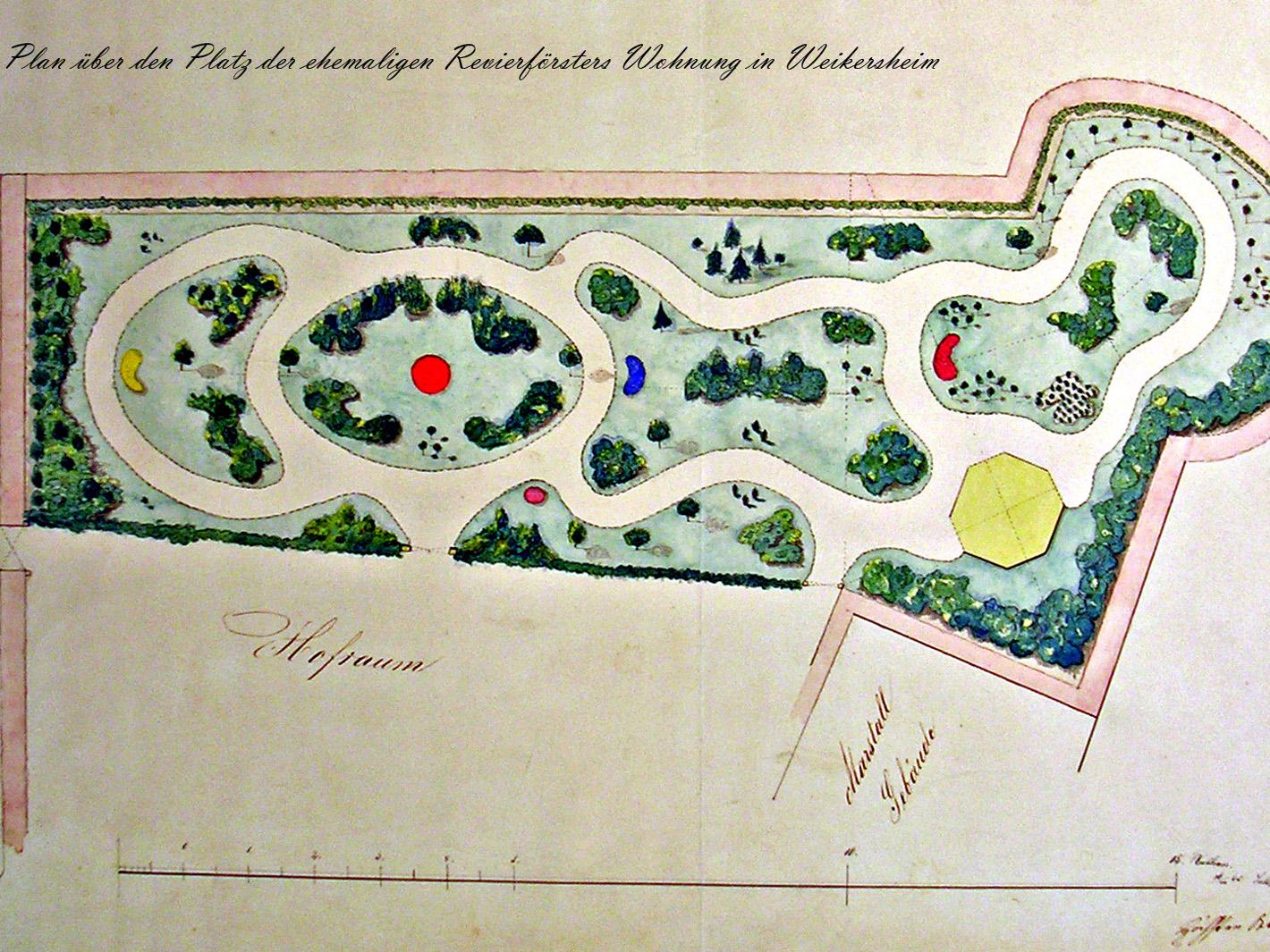

Fürst Hermann zu Hohenlohe-Langenburg beauftragt seinen Hofgärtner Matthäus Lebl, den Garten so einfach wie möglich zu erneuern. Lebl gestaltet das Parterre, den zentralen Teil des Schlossgartens, im Rückgriff auf barocke Formen. Im Bereich um die Orangerie verwendet er Elemente des Englischen Landschaftsgartens – die Mischung beider Stilrichtungen war in Deutschland in der Mitte des 19. Jahrhunderts üblich. In dieser Zeit legt Lebl außerdem den malerischen Rosengarten an.

Die Fürsten von Hohenlohe-Langenburg nutzen das Schloss selten und für kurze Aufenthalte. Daher verfallen Schloss und Schlossgarten zunehmend in einen schlechten Zustand: Im Schloss werden nur noch die notwendigsten Reparaturen ausgeführt, der Schlossgarten kaum mehr gepflegt. Die Bäume, die Hofgärtner Lebl einst in gestalterischer Absicht gesetzt hat, sind zwar ausgewachsen, doch viele davon abgestorben. Zudem zeugt der Wildwuchs vom „leisen Verfall“, den der Kunsthistoriker Georg Dehio später beschreibt.

Fürst Ernst II. von Hohenlohe-Langenburg wird neuer Schlossherr in Weikersheim. Der Fürst bewohnt die Appartements im zweiten Stock des Neuen Hauptbaus zusammen mit seiner Frau, Prinzessin Alexandra von Sachsen-Coburg, nur gelegentlich. Schon ab 1916 können Besucher das Schloss besichtigen. Seit den 1930er-Jahren gibt es im Schloss schließlich keine herrschaftlichen Wohnungen mehr.

Prinz Konstantin zu Hohenlohe-Langenburg erhält das Schloss von Fürst Ernst II. als neuen Wohnsitz. Er richtet das Weikersheimer Schlossmuseum ein und übernimmt seine Leitung. Prinz Konstantin ist es zu verdanken, dass die Originalausstattung im Schloss nicht verloren gegangen ist. Er selbst bewohnt lediglich den Beamtenbau, einen der kleineren Teile der Schlossanlage. Im Appartement über der Schlosskapelle richtet er sich zudem ein Maleratelier ein.

Das Haus Hohenlohe-Langenburg verkauft Schloss und Schlossgarten an das Land Baden-Württemberg. Prinz Konstantin zu Hohenlohe-Langenburg bleibt bis zu seinem Tod 1973 mit der Leitung des Schlossmuseums betraut. Dabei wird er in seiner Restaurierungswerkstatt von den Konservatoren und Restauratoren des Württembergischen Landesmuseums Stuttgart unterstützt.

Die Dauerausstellung „Alchemie im Schloss Weikersheim – Graf Wolfgang II. von Hohenlohe und sein alchemistisches Laboratorium um 1600“ ist eröffnet. Sie zeigt die detaillierte Rekonstruktion des gräflichen Alchemielabors und der umfangreichen Bibliothek sowie authentische Repliken zweier chemischer Öfen. Eigenhändige Notizen Graf Wolfgangs II. sind die Grundlage für diese Ausstellung: Sie enthalten neben Listen von Chemikalienbestellungen und Abrechnungen für den Laborbau Ergebnisse zu seinen Experimenten.

Zum 250. Todestag des Grafen Carl Ludwig im Jahr 2006 findet eine Sonderausstellung statt, die den Anstoß zur Gestaltung der Dauerausstellung „Allerhand Zierrathen – Barocke Kostbarkeiten in Schloss Weikersheim“ gibt. Sie zeigt Spitzenstücke vom gräflichen Hof und aus der Privatsammlung von Fürstin Elisabeth Frederike Sophie. Zu sehen sind zahlreiche dekorative Kostbarkeiten: asiatische und europäische Porzellane und Fayencen, herausragende Kleinmöbel und Gemälde – allesamt Zeugnisse des hohen Anspruchs am Grafenhof im ländlichen Hohenlohe.

Die Wiedereinrichtung des einstigen Schlafzimmers von Graf Carl Ludwig steht am Ende der umfangreichen Neugestaltung der musealen Schlossräume im Neuen Hauptbau (sogenannter Langenburger Bau). Über Jahre hinweg ist dieser Schlossbereich nicht zugänglich: zunächst wegen der Dachsanierung, dann wegen der Instandsetzung der Schlossräume. Von 2008 bis 2011 dauert die Wiedereinrichtung – immer auf der Grundlage der historischen Verzeichnisse, der Schlossinventare und alter Rechnungen aus den Archiven des Weikersheimer Schlosses.

Der Schlossgarten wird „Garten des Jahres 2013“. Die Auszeichnung verdankt der Garten seiner besonderen und einzigartigen Atmosphäre, die durch seine einmalige Ausstattung entsteht: durch die grandiose Orangerie, die unterhaltsamen Figuren aus der frühen Entstehungszeit des Barockgartens, den eindrucksvollen Brunnen mit ihren bezaubernden Wasserspielen und natürlich nicht zuletzt durch die bunten Blumenbeete mit ihrer üppigen Bepflanzung, ganz wie in der Barockzeit.